鬼退治

こんにちは!みかん園田第二店です。暦の上では春ですが、雪が薄く積もった日もありまだまだ寒いのでお体には十分お気を付けください。

2月3日の節分の日は毎年恒例の豆まき、節分活動を行い、

まずは節分の由来のお話しを聞いてもらいました。鬼退治の目的を理解した後は意気込みも増していきます。今年は青鬼と赤鬼の両方をみんなで退治します!

まずは青鬼から、豆に見立てたカラーボールを青鬼の口の中へたくさん投げていきます。口の中にたくさん豆を入れられた青鬼は苦しそう!鬼は外~!!やったー!みんなの力で青鬼退治成功!ボール投げで腕も鍛え上げ、投げ方の練習もバッチリ。そして、

次に部屋にやって来たのは赤鬼です!迫力があり強そうな赤鬼は容赦なくみんなのもとへ向かってきます。何!?誰!?ぎゃ~!!助けて~!逃げ惑いながらも爆笑の嵐。子供達は怖がるどころか喜んで面白すぎて一緒になって走り出します。

豆に見立てたお手玉を投げつけて、さあ、今度は赤鬼をみんなで退治するよー!

鬼は外ー!福は内ー!鬼は外ー!福は内ー!部屋中に響き渡る声とビシバシ当たるお豆に最初は俊敏に避けていた赤鬼も段々と怯んでいき、観念してお部屋の外へ逃げていきました。なかなかしぶとかったですがみんなで力を合わせて赤鬼も退治完了です。

この日のおやつはみんなでお豆を食べました。

みかん園田第二店にはもう「福」しか来ません。だから安心して、楽しい事だけいっぱいしようね☆

職員が本気になって楽しむとそれが子供たちにも必ず伝わり、笑顔の連鎖が起こります。

来年はもっとパワーアップした鬼さんが来るかもしれません。次は子供たちをどう笑わせようか?今から楽しみです。

2026-02-12 11:04:45

鬼退治

こんにちは!みかん園田第二店です。暦の上では春ですが、雪が薄く積もった日もありまだまだ寒いのでお体には十分お気を付けください。

2月3日の節分の日は毎年恒例の豆まき、節分活動を行い、

まずは節分の由来のお話しを聞いてもらいました。鬼退治の目的を理解した後は意気込みも増していきます。今年は青鬼と赤鬼の両方をみんなで退治します!

まずは青鬼から、豆に見立てたカラーボールを青鬼の口の中へたくさん投げていきます。口の中にたくさん豆を入れられた青鬼は苦しそう!鬼は外~!!やったー!みんなの力で青鬼退治成功!ボール投げで腕も鍛え上げ、投げ方の練習もバッチリ。そして、

次に部屋にやって来たのは赤鬼です!迫力があり強そうな赤鬼は容赦なくみんなのもとへ向かってきます。何!?誰!?ぎゃ~!!助けて~!逃げ惑いながらも爆笑の嵐。子供達は怖がるどころか喜んで面白すぎて一緒になって走り出します。

豆に見立てたお手玉を投げつけて、さあ、今度は赤鬼をみんなで退治するよー!

鬼は外ー!福は内ー!鬼は外ー!福は内ー!部屋中に響き渡る声とビシバシ当たるお豆に最初は俊敏に避けていた赤鬼も段々と怯んでいき、観念してお部屋の外へ逃げていきました。なかなかしぶとかったですがみんなで力を合わせて赤鬼も退治完了です。

この日のおやつはみんなでお豆を食べました。

みかん園田第二店にはもう「福」しか来ません。だから安心して、楽しい事だけいっぱいしようね☆

職員が本気になって楽しむとそれが子供たちにも必ず伝わり、笑顔の連鎖が起こります。

来年はもっとパワーアップした鬼さんが来るかもしれません。次は子供たちをどう笑わせようか?今から楽しみです。

2026-02-12 11:04:45

~年末年始恒例行事~

年末から年始にかけて年賀状製作、大掃除、初詣と様々な活動を行いました。

その中の年賀状製作は12月23日(火)に取り組んでいます。

年賀状製作でははじめに年賀状の由来などについてSSTをしております。

年賀状はいつ出すのか、どのような内容を書くことが適切なのかなどの話をしております。

難しい内容もありますが、みなさん集中して話を聞いてくれていました。

年賀状に描くと良いとされているイラストを見せてみると、知っているイラストについては元気よく回答してくれる子ども達でした。

SST後にさっそく年賀状製作開始!

自分の住所、宛名なども見本を見て丁寧に書いてくれていました。

中には漢字をたくさん使って書いているお子さんもいました。

最後に絵を描いたり、お正月シールを貼って完成です♪

みんなのお家に無事届いていたら嬉しいです!

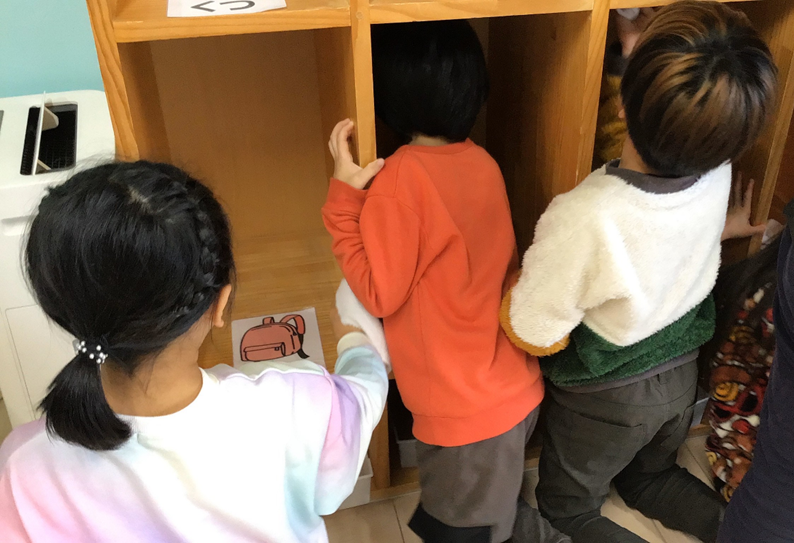

12月29日(月)には大掃除を行いました。

大掃除では①ロッカー、②靴箱、③椅子、④床の水拭きをお願いしています。

一人一枚、雑巾を用意し、まずは雑巾絞りからです。

お湯を用意していたので、温かく雑巾絞りに取り組めました。

しかし、日常で絞る動作を行うことが少なくなってきているのか、絞り方が分からないお子さんもいましたので、一人ひとり練習をしております。

雑巾絞りの後は①~④の箇所を掃除してもらっています。

最後は床掃除で競争も行いました。

1年間使ったお部屋をきれいにしてもらえて嬉しい限りです。

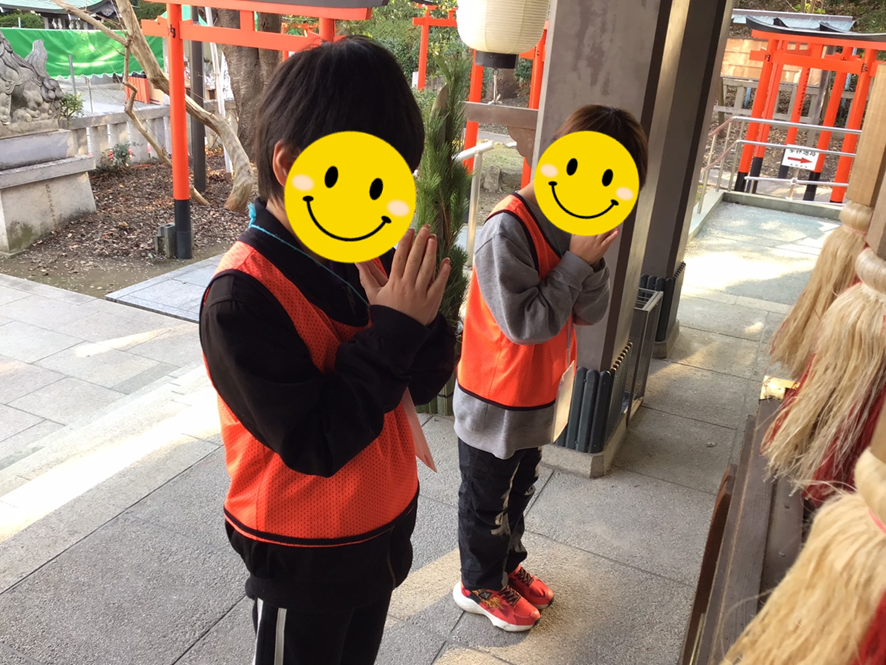

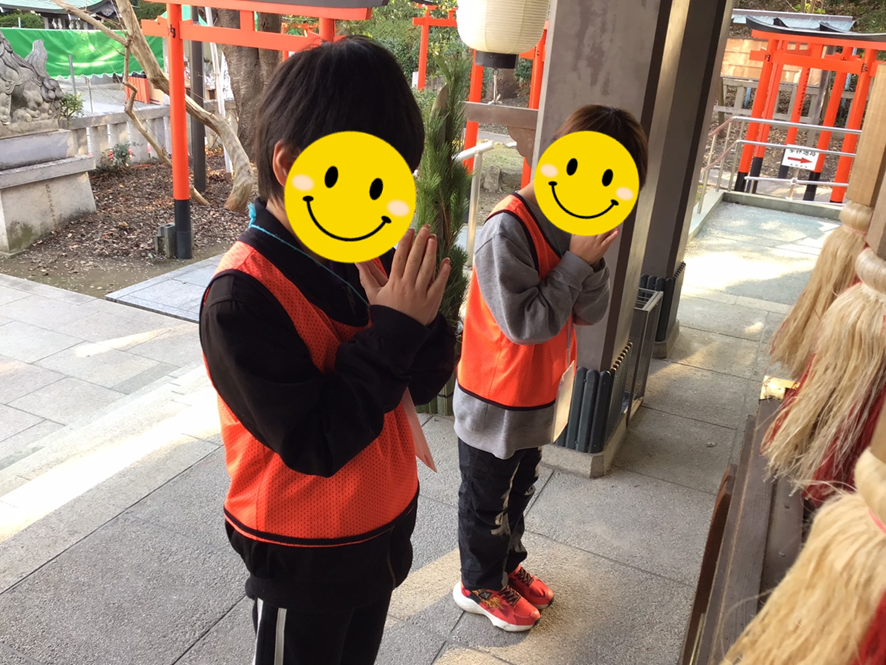

1月5日(月)に船詰神社へ初詣に行ってきました。

この日は事前に参拝の仕方についてSSTを行ってからお参りしております。

二礼二拍手一礼について初めて知るお子さんもいましたので、丁寧に話を進めると興味をもって聞いてくれていました。

神社に到着してからは参拝方法もお賽銭もバッチリでした!

最後におみくじを引いて、初詣は終わりです。

おみくじに何が書いているか興味津々の子ども達。

子ども達にとって良い一年となりますように!

2026-02-09 11:14:49

~年末年始恒例行事~

年末から年始にかけて年賀状製作、大掃除、初詣と様々な活動を行いました。

その中の年賀状製作は12月23日(火)に取り組んでいます。

年賀状製作でははじめに年賀状の由来などについてSSTをしております。

年賀状はいつ出すのか、どのような内容を書くことが適切なのかなどの話をしております。

難しい内容もありますが、みなさん集中して話を聞いてくれていました。

年賀状に描くと良いとされているイラストを見せてみると、知っているイラストについては元気よく回答してくれる子ども達でした。

SST後にさっそく年賀状製作開始!

自分の住所、宛名なども見本を見て丁寧に書いてくれていました。

中には漢字をたくさん使って書いているお子さんもいました。

最後に絵を描いたり、お正月シールを貼って完成です♪

みんなのお家に無事届いていたら嬉しいです!

12月29日(月)には大掃除を行いました。

大掃除では①ロッカー、②靴箱、③椅子、④床の水拭きをお願いしています。

一人一枚、雑巾を用意し、まずは雑巾絞りからです。

お湯を用意していたので、温かく雑巾絞りに取り組めました。

しかし、日常で絞る動作を行うことが少なくなってきているのか、絞り方が分からないお子さんもいましたので、一人ひとり練習をしております。

雑巾絞りの後は①~④の箇所を掃除してもらっています。

最後は床掃除で競争も行いました。

1年間使ったお部屋をきれいにしてもらえて嬉しい限りです。

1月5日(月)に船詰神社へ初詣に行ってきました。

この日は事前に参拝の仕方についてSSTを行ってからお参りしております。

二礼二拍手一礼について初めて知るお子さんもいましたので、丁寧に話を進めると興味をもって聞いてくれていました。

神社に到着してからは参拝方法もお賽銭もバッチリでした!

最後におみくじを引いて、初詣は終わりです。

おみくじに何が書いているか興味津々の子ども達。

子ども達にとって良い一年となりますように!

2026-02-09 11:14:49

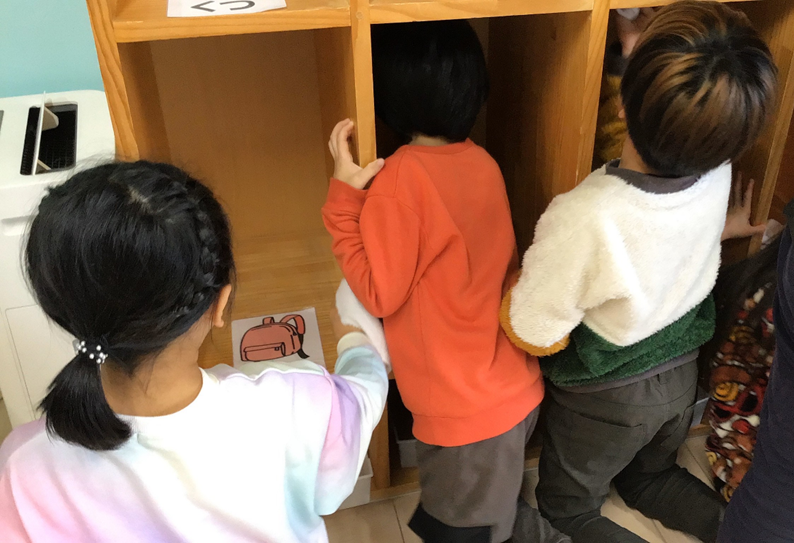

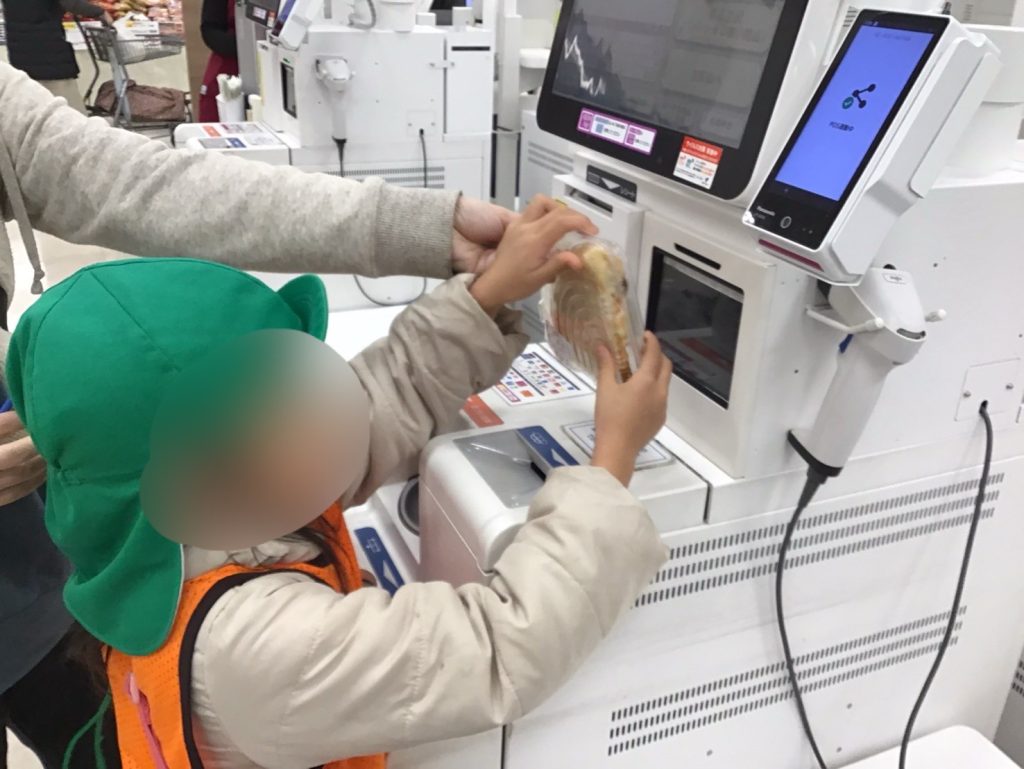

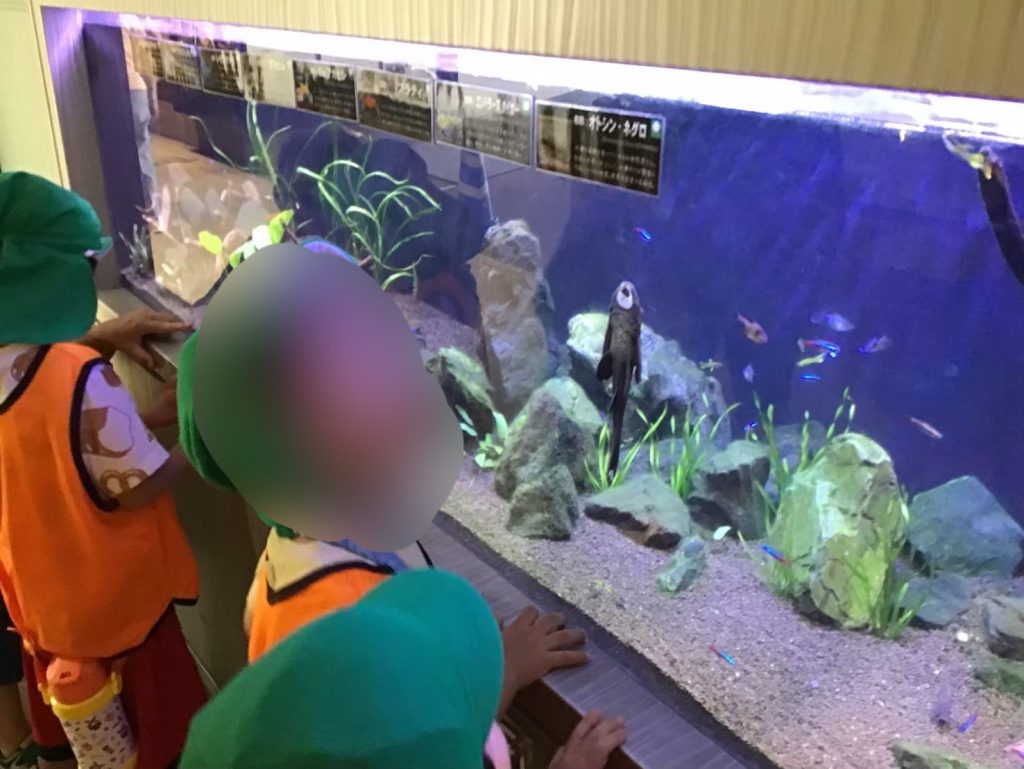

地域活動〜お買い物学習〜

みかんキッズでは基本的に給食提供を実施させていただいておりますが月に数回、給食お休み日があります。

給食お休み日は保護者様のお弁当を持参いただいたりクッキング(現在、感染対策のため中止中)等の食育活動をしている中、今回は地域活動も含めたお買い物学習の様子をお伝えいたします。

スーパーマルハチ新伊丹店さん、つかしんさん、イオンモール伊丹店さん、尼崎店さん、

スーパー万代塚口店さん、あまがさきキューズモールさん・・・などなど

様々なお店を訪問させていただいております。

こどもたちの月齢や発達面、体力面等を考慮し行き方やお店の場所を選択しております。

徒歩、送迎車はもちろんですが電車に乗って行くこともあります。

最近は、あまり馴染みがないですが職員用の切符を改札に通すだけでもこどもたちは大喜びです。

電車を待つホームや車内では静かに過ごすよう、お話しています。

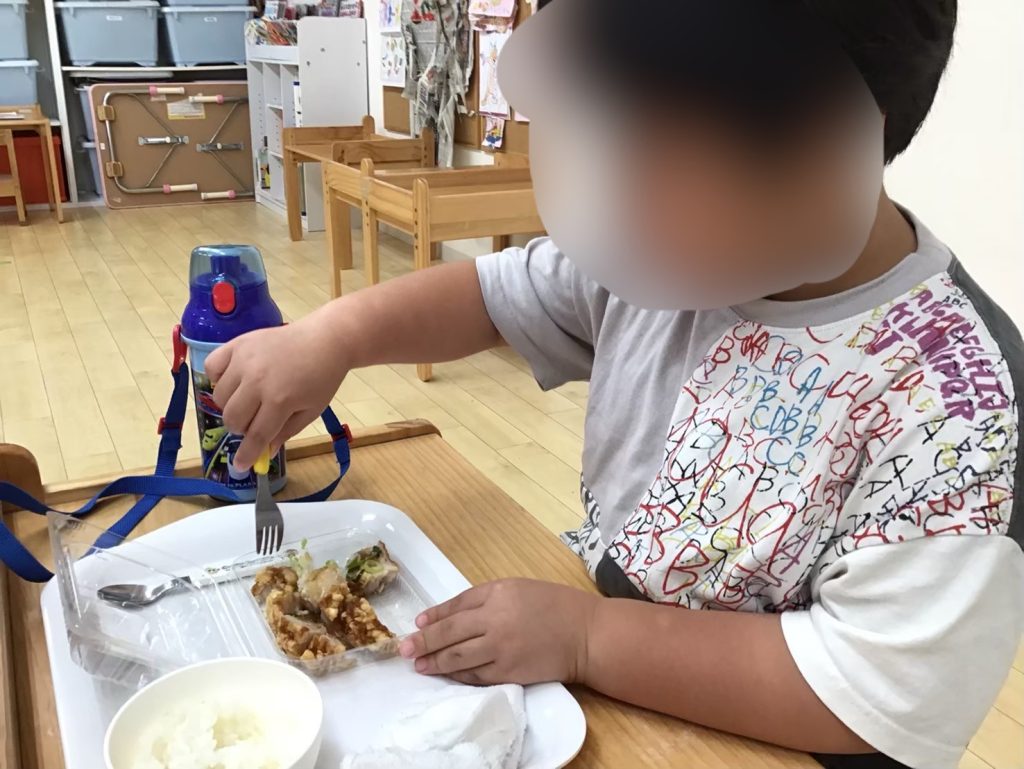

こどもたちと相談しながら思い思いのメニューを選んで購入しています。

店員さんはもちろんですが、お買い物をされている地域の方々にも温かく見守っていただき感謝申し上げます。

セルフレジも有人レジも、どちらも経験しています。

お買い物のあと、大型ショッピングモールの場合は屋外の遊び場スペースに行ったり

スーパーさんの場合は近隣の公園で遊んでから、みかんキッズに戻りお待ちかねのおひるごはんタイムです。

お買い物の日は、みんな好きなメニューなのでいつもより食べ終わることが早いです?

引き続き、こどもたちの成長に合わせた活動を提供していきます。

2026-02-05 02:29:02